Le projet de construction d’un lotissement de logements sociaux par la société NOALIS a conduit à la découverte d’un site du Paléolithique moyen par les archéologues de l’INRAP, au lieu-dit les Hauts de Lestrade sur la commune de Saint-Pantaléon-de-Larche. La fouille menée par la société Paléotime a permis de préciser le contexte et la nature des occupations paléolithiques.

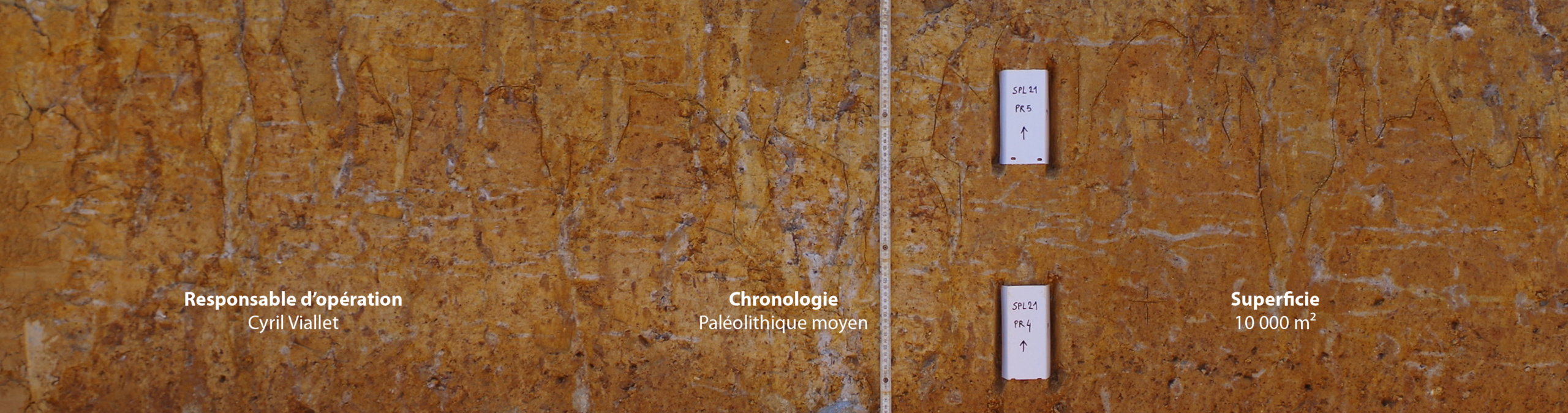

Le site est localisé en haut de versant, en rive gauche de la Vézère et en aval de la confluence avec la Corrèze. Il s’insère dans une séquence limoneuse, souvent condensée mais pouvant atteindre jusqu’à 2 mètres d’épaisseur, recouvrant le substrat alluvial (Fxb). Cette séquence enregistre trois phases d’altérations principales de types luvisol (horizon BT1, BT 2 et BT 3), contenant du mobilier archéologique. L’horizon BT1 est daté du stade isotopique 5 (80,8±10,1 et 75,4±6,3 ka) et l’horizon BT2 renvoie probablement à la pédogenèse du début du Pléistocène supérieur (111,4±8,4 et 105,4±7,7 ka). Enfin, l’horizon BT3, qui condense sans doute plusieurs cycles, est daté du stade isotopique 6 (143,4±10,6 ka).

L’interface irrégulière entre les différents horizons et le caractère condensé de la séquence sur la majeure partie de l’emprise n’ont pas permis le rattachement stratigraphique précis du mobilier archéologique pendant le décapage mécanique. L’analyse de la dispersion spatiale des vestiges caractérise des perturbations post-dépositionnelles avec des déplacements horizontaux et verticaux. Les nappes sont peu denses en objets et mal exprimées : elles ne permettant pas de révéler une organisation naturelle ou anthropique. Cette configuration questionne la mise en place du mobilier : s’agit-il d’un apport par colluvionnement ou bien d’une production in situ partiellement affectée par les processus post-dépositionnels ? Ou encore s’agit-il d’une combinaison des deux phénomènes ? Les projections en coupe et les axes de remontage plaident, au moins en partie, en faveur d’un colluvionnement. En conséquence, le mobilier lithique est analysé comme un seul lot, tout en gardant à l’esprit qu’il s’agit en totalité ou seulement en partie, d’un mélange de plusieurs occupations.

L’approvisionnement lithique est nettement dominé par les apports locaux, sous la forme de ressources en quartz provenant des formations alluviales – mais aussi des colluvions de bas-versants – du bassin de Brive (terrasses Fwb, Fx et Fy). Les silicites, bien moins représentées (7 %), témoignent de trois grands domaines d’approvisionnement. Le plus représenté fournit différents types de silex sénoniens, issus des calcarénites du Coniacien moyen et sans doute inférieur, des calcaires santoniens et des craies campaniennes, affleurant de part et d’autre de la Vézère en aval de Montignac. Le deuxième domaine exploité s’étend le long de la vallée de la Tourmente, depuis Turennes jusqu’à la vallée de la Dordogne. Il sert à la collecte des silex de l’Hettangien et de l’Aelénien-Bajocien. Un dernier espace est pointé par une seule pièce : un silex du Campanien supérieur, probablement originaire des formations septentrionales des silex « du Bergeracois » en bordure de la vallée de l’Isle en amont de Mussidan. Les silicites sont récoltées principalement dans les altérites des plateaux, plus rarement dans les alluvions. Ces résultats, comme ceux obtenus dans le site de l’ancien aérodrome (Viallet et al. 2022), viennent donc relativiser le rôle des fonds de vallées comme voie de circulation privilégiée, quand bien même celles-ci semblent jouer un rôle structurant.

Les comportements techniques identifiés aux Hauts de Lestrade sont classiques des sites pour lesquels le quartz est le matériau dominant. Ainsi, pour ce dernier, toutes les étapes des chaînes opératoires sont présentes et les méthodes sont majoritairement peu normalisées, associées avec l’utilisation du débitage bipolaire sur enclume, très représenté ici. Le débitage Discoïde lato sensu est présent. La composante outillée est dominée par les galets aménagés et les encoches. En parallèle, l’introduction des silicites sur site s’effectue fréquemment sous la forme d’éclat-matrice et de produits finis. Les débitages sont caractéristiques du Paléolithique moyen : Levallois (principalement récurrent), Discoïde (à pointe pseudo-Levallois, parfois sur éclat) et Kombewa. Ce dernier mode de production n’est sans doute pas qu’une adaptation économique à la distance d’acquisition des matériaux, mais représente également la recherche de produits avec des caractéristiques morpho-techniques prédéterminées. L’outillage est dominé par les racloirs simples et doubles convergents.

L’ensemble des caractéristiques techno-économiques de la série lithique des Hauts de Lestrade conduit à les rattacher à un techno-complexe moustérien mixte, comme souvent pour ce type de site, caractérisé par l’emploi de plusieurs concepts de productions. Dans le cas des Hauts de Lestrade, cette conclusion doit cependant être nuancée, puisqu’il a été possible de démontrer que l’accumulation correspond, au moins partiellement, à un mélange de plusieurs occupations.

INTERVENANTS :

Aménageur : SA NOALIS

Prescripteur : DRAC – SRA Nouvelle-Aquitaine

Opérateur : Paléotime

AMÉNAGEMENT :

Lotissement

LOCALISATION :

RAPPORT FINAL D’OPÉRATION :

Référence bibliographique :

VIALLET C. (dir.), BURCET T., CONTE P., DELVIGNE V., FERNANDES P., GROSFILLEY S., LAHAYE C., MATHIAS C., RUÉ M., avec la collaboration de B. LEBRUN, G. NAVENNEC, M. PIBOULE, J.-P. PLATEL, E. RAFFINS, J.-P. RAYNAL, P. TALLET, TURQ A. – Les Hauts de Lestrade : de nouveaux vestiges du Paléolithique moyen en Corrèze (Saint-Pantaléon-de-Larche), Rapport final d‘opération, Villard-de-Lans : Paléotime, 2023, 370 p.