Phase 1 – 2018 – Secteurs 2D, 3, 4 et 5

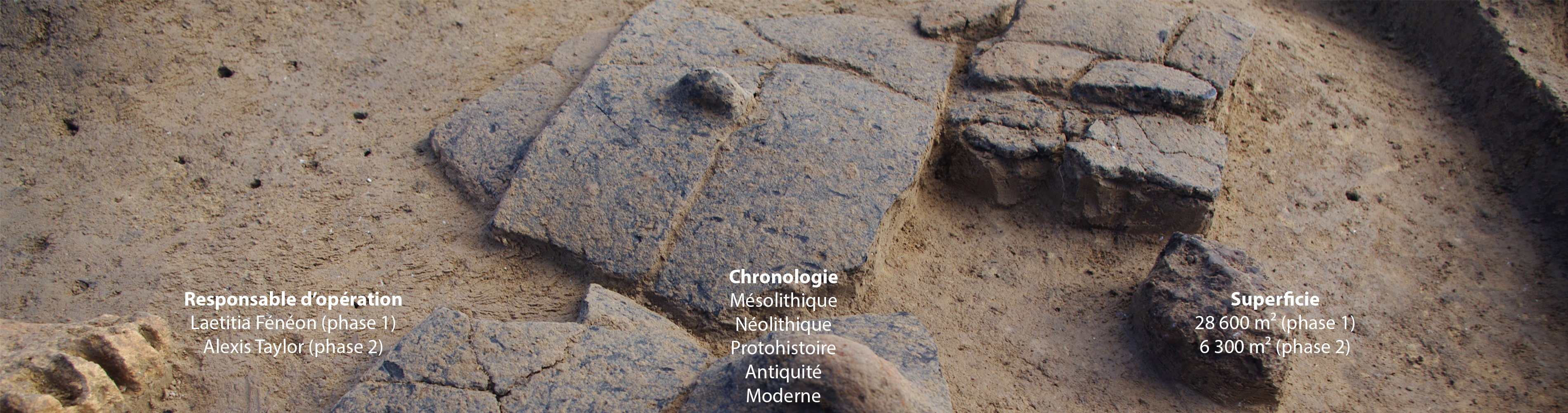

La fouille préventive de la « ZAC du Chemin Herbu » a été menée de mai à août 2018 sur la commune de Persan (Val-d’Oise), située en limite septentrionale du département, en rive droite de l’Oise. L’emprise du projet de ZAC est établie sur un versant en pente douce, localisé en rive droite de l’Esches, rivière dont la confluence avec l’Oise se trouve à moins d’1,5 km au sud.

En préalable à la fouille, le diagnostic conduit par le SDAVO en 2016, concernait une surface de 47 hectares. Les tranchées réalisées avaient révélé des occupations ou indices de site allant du Paléolithique moyen jusqu’à la période gallo-romaine (Alligri 2017). À l’issue du diagnostic, sept secteurs ont fait l’objet d’une prescription de fouille du Service Régional de l’Archéologie, dont quatre centrés sur les vestiges néolithiques mis en évidence. Ce sont ces derniers qui ont fait l’objet de nos investigations en 2018, sur une surface cumulée de 2,8 hectares, livrant des vestiges allant du Néolithique ancien à l’époque contemporaine.

Les occupations domestiques du Néolithique ancien

Le Néolithique ancien est la période la mieux représentée sur le site. Les vestiges qui lui sont attribués sont localisés sur le secteur de fouille le plus proche de l’Esches, à 200 m de son cours actuel, en bordure de plaine alluviale. Ils se composent essentiellement d’alignements de fosses latérales de construction et de fosses isolées. Un arasement marqué des vestiges du Néolithique ancien a contribué à la disparition des trous de poteau matérialisant les plans de bâtiments situés entre les alignements.

Les fosses latérales identifiées sur le secteur 2D sont réparties en quatre alignements suivant un axe nord-ouest/sud-est. La distance entre ces alignements varie de 5 à 9 m, autorisant l’emplacement d’une maison. Les fosses sont de morphologie très variée et sont conservées sur une profondeur maximale de 0,70 m.

Elles ont livré une importante quantité de mobilier de nature domestique, incluant industrie lithique taillée, céramique, macro-outillage, éléments de parure, faune,…

Bien que le corpus céramique soit pauvre en éléments stylistiques datants, les observations réalisées indiquent l’existence de deux ensembles, à l’image de l’étude de l’industrie lithique. Ainsi, un premier ensemble se rapporterait à une phase de transition ou de contacts entre le RFBS et le BVSG, tandis que le second renvoie une phase ancienne de la culture de Blicquy – Villeneuve-Saint-Germain (BVSG) et d’autres à la culture Blicquy – Villeneuve-Saint-Germain sensu largo. Les datations radiocarbone s’étalent entre 5000 et 4725 avant notre ère, traduisant une évolution graduelle et phasée de l’habitat, difficile à préciser avec les données disponibles.

Les ossements de faune relèvent pour l’essentiel des bovinés, suivis par les cervidés, les suinés et les caprinés. Les éléments de macro-outillage illustrent parfaitement le caractère domestique de l’occupation par la bonne représentation des activités de mouture et de broyage, avec une majorité de meules et de molettes au sein du corpus. Quelques percuteurs et polissoirs complètent la panoplie. À ces vestiges s’ajoutent des éléments de parure relevant pour l’essentiel de bracelets en schiste, sous la forme de produits finis et de quelques préformes, dont les matériaux proviennent essentiellement du massif schisteux ardennais belge. Enfin, de nombreux fragments de torchis ont été collectés, essentiellement dans les comblements supérieurs des fosses latérales, riches en dépôts charbonneux. La présence de bâtiments est déduite de la position des alignements de fosses, de leur orientation, de leur écart et du contenu mobilier de ces structures, dont certains éléments assurent des liens entre fosses d’alignements différents.

De rares vestiges dans le secteur 3 attestent non seulement une extension de l’habitat BVSG dans cette partie de la plaine alluviale, sans pouvoir les rattacher précisément à l’une ou l’autre phase, mais également un habitat situé à la fin du BVSG ou au début du Cerny, matérialisé par deux fosses, contenant du mobilier de nature domestique et cette fois-ci des bracelets en calcaire.

Outre l’habitat, une inhumation simple d’un adulte a été découverte dans le comblement supérieur d’une fosse en fente. Le défunt devait être allongé et il était accompagné d’un récipient en céramique. Une datation directe sur os la rattache à la phase d’occupation la plus ancienne sur le site.

Les témoins d’occupations ultérieures

Les vestiges mis en évidence sur les trois autres secteurs de fouille sont nettement plus dispersés, limitant les interprétations spatiales. Les structures excavées mises au jour excèdent rarement 0,10 m pour les trous de poteau et 0,20 m pour les fosses. De plus elles ne livrent qu’une faible part de mobilier, dont les éléments typologiques sont rares.

Le Néolithique moyen II (Chasséen septentrional ?) est illustré par une série de trous de poteau formant le plan incomplet d’un bâtiment à deux (?) nefs, installé en secteur 4, sur la berge haute de l’Esches. Des structures de combustion et de rejets étaient installées à proximité et pourraient faire partie de cette installation. Toutefois les dates radiocarbones s’étalent entre 4300 et 3800 avant notre ère, soit toute la période et concernent aussi bien des trous de poteau, que des structures de combustion et des fosses en fente.

La fin du Néolithique est représentée par du mobilier en nappe relativement concentré dans le secteur 5 (le plus éloigné du cours actuel de l’Esches), un trou de poteau dans ce même secteur et au moins deux fosses à profil en Y (ou Schlitzgruben), en activité au début du 3e millénaire (sur les secteurs 2D et 4). Trente-huit de ces fosses ont été enregistrées lors de la fouille, rattachables apparemment à plusieurs périodes du Néolithique (cf. ci-dessus). Les difficultés à les dater et à statuer sur leur fonction rendent délicat leur groupement. À titre d’hypothèse plusieurs de ces fosses en fente pourraient faire partie d’un système cynégétique de piégeage de gibier, installé le long des berges de l’Esches, à un endroit d’accès à l’eau ?

Une datation du Bronze ancien témoigne d’une présence sans vraiment pouvoir la quantifier et la qualifier. Comme celle-ci provient d’une fosse en fente, elle tend à montrer la perduration d’un système cynégétique sur le site. Elle est peut-être en relation avec le probable habitat du Bronze ancien mis au jour à 600 mètres à l’ouest en 2018 (Touquet Laporte-Cassagne 2018).

Une partie d’un enclos quadrangulaire à double fossé, sur le secteur 4, témoigne d’une implantation à caractère domestique au cours de la période laténienne. Sa morphologie et les quelques tessons de céramique prélevés durant le diagnostic sont les seuls éléments datants et permettent de le rattacher à La Tène finale (LTD). Certains tracés linéaires en partie relevés sur l’emprise pourraient procéder de la même organisation spatiale.

Par ailleurs, on recense en secteur 3 quelques structures attribuables à la période médiévale et consistant en un petit nombre de fosses et ce qui pourrait être un bâtiment à module central de plan quadrangulaire, sur quatre poteaux porteurs, de 5 m de côté.

Enfin quelques tracés linéaires apparaissant sur le cadastre napoléonien sont à rapporter à la période moderne et à l’implantation du parcellaire et des limites cadastrales du XIXe siècle, et l’on compte également une tranchée à traverses de la Première Guerre Mondiale.

Phases 2 et 3 – 2019 et 2021 – secteurs 2A, 2C et 6

Le site du Chemin Herbu est localisé sur la commune de Persan (Val d’Oise), à la limite avec celle de Chambly. Il est implanté en rive droite de l’Esches, à 1,5 km de sa confluence avec l’Oise, sur un terrain en pente douce en direction du cours d’eau. Sa découverte est à mettre à l’actif du Service départemental d’archéologie du Val d’Oise lors d’un diagnostic réalisé en 2016 sur environ 47 ha (Alligri et al. 2017). Deux secteurs ont fait l’objet d’une première phase de fouille en 2019 (secteurs 2a et 6), suivi d’une deuxième phase en 2021 sur un troisième secteur de fouille (secteur 2c).

La séquence stratigraphique mise au jour correspond au comblement progressif de la bordure occidentale de la vallée de l’Esches au cours de l’Holocène. Cette séquence débute avec des apports de versant limoneux (unité 13) issus de l’érosion au cours du Tardiglaciaire de l’épaisse couverture lœssique recouvrant la terrasse Fy de l’Oise. Au début de l’Holocène, un pédocomplexe noir (unité 12), épais d’une cinquantaine de centimètres, se développe sur ces dépôts limoneux. Il est souligné à sa base par un premier sol humifère (unité 12p). Les différentes occupations mésolithiques reconnues s’insèrent dans les dépôts colluviaux qui scellent ce paléosol (unité 12c). La remontée progressive du niveau de l’Esches, sous l’effet d’une importante production tufacée calée entre environ 8200 et 5300 ans cal. BC, vient perturber et complexifier ces couches initiales. Plusieurs sols de rive se surimposent en effet progressivement à l’unité 12c, formant un horizon limoneux noir bioturbé aux limites diffuses (référencé 12n) et homogénéisant localement les unités 12p et 12c. L’UPS12n marque le stationnement d’anciennes lignes de rivage (ou berges), plus ou moins étalées sur le versant et sans doute associées à une retenue d’eau en amont d’un barrage travertineux. Seule la position du rivage contemporain des occupations mésolithiques les plus hautes, dans le secteur 2c, a pu être localisée. Le déclin de la production tufacée (unités 11 à 4) n’est encore pas précisément calé dans le temps. Comme dans de nombreuses autres vallées, ce déclin survient conjointement aux premiers apports limoneux issus de la reprise de l’érosion des versants (unités 3 à 1) et dans lesquels s’insèrent des vestiges néolithiques à historiques.

Le mobilier archéologique collecté en secteurs 2a et 2c reflète une succession d’occupations mésolithiques s’étageant sur la pente en fonction de l’avancée et du recul des lignes de rivage du plan d’eau, principalement au sommet de l’unité 12. Ces occupations se rapportent à différentes phases du Mésolithique régional, et notamment une phase ancienne abondamment illustrée au travers d’une concentration de mobilier lithique en secteur 2a. La confection et l’entretien d’un équipement de chasse y sont documentés au travers d’un débitage lamellaire spécialisé exclusivement réservé à la fabrication de pointe à troncature oblique, réalisé sur silex sénoniens locaux et régionaux. Les restes fauniques associés reflètent probablement une succession d’épisodes de chasses distincts dans le temps, mais la très forte homogénéité technologique et typologique de l’assemblage lithique questionne la durée qui a pu s’écouler entre ces épisodes de chasse. L’étude tracéologique menée sur l’outillage, pour l’échantillon examiné, souligne la grande persistance des activités au fil des décapages, témoignant quasi-exclusivement du travail de matières animales, à la fois au travers du travail de la peau (tannage et découpe) et du traitement des carcasses après la chasse (boucherie : découpe et écharnage). La grande homogénéité de l’ensemble étudié provenant de la fouille de 2019, du point de vue à la fois de la typo-technologie des microlithes et de l’outillage domestique, témoigne de l’armement-réarmement de projectiles sur place dans le cadre de l’acquisition de gibiers dont les carcasses et les peaux sont également traitées sur place. La proximité de l’Esches devait alors faciliter les opérations de traitement des peaux. En partie inférieure de la nappe archéologique, c’est sans doute une phase d’occupation plus ancienne, tardiglaciaire, que l’on peut suspecter en secteur 2a. Les témoins, des produits de débitage laminaire issus de l’exploitation de silex sénoniens locaux à régionaux, ainsi que de matériaux issus des calcaires marneux bartoniens, en restent cependant trop fugaces et difficiles parfois à clairement distinguer du mobilier mésolithique, avec lequel il est souvent en contact, pour inférer le type d’activité et la nature de l’occupation qu’ils documentent.

En secteur 2c, ce sont probablement au moins deux occupations mésolithiques distinctes, fouillées en FM1 et FM2, qui sont documentées au travers du mobilier collecté. Les activités y sont tournées vers l’acquisition et le traitement de ressources carnées (cerf élaphe), organisant l’espace en zones de consommation/relégation de parties de carcasses animales, du moins en FM1. Ces occupations se déroulent sans doute sur un temps plus court et/ou une moindre fréquence que ceux qui pourraient expliquer la considérable concentration de mobilier accumulé en secteur 2a un peu plus tôt dans l’histoire de l’occupation mésolithique de cette partie de la vallée de l’Esches.

Si ces occupations sont délicates à caractériser, voire distinguer, le site du Chemin Herbu demeure un jalon supplémentaire indéniable dans la compréhension des premières sociétés mésolithiques dans la moitié nord de la France. Le cas particulier de Persan montre également toute la complexité de l’approche archéostratigraphique et taphonomique de sites de fond de vallée en contexte préventif. La quantité et la qualité du mobilier, notamment au travers d’une importante collection lithique récoltée en secteur 2a, font que cette dernière conserve encore un formidable potentiel informatif d’un point de vue typo-technologique et fonctionnel, qu’une poursuite des études devrait contribuer à révéler encore.

La fouille du secteur 6 a révélé vingt-huit tombes, réparties en dix-sept inhumations et onze sépultures secondaires à crémation organisées en noyaux, ainsi qu’une enceinte funéraire, des fossés et quelques fosses. La fouille manuelle de ces structures a révélé un mobilier funéraire céramique et des parures (bronze, fer, pâte de verre) évoquant la transition entre Premier et Second Âge du Fer. L’espace funéraire ainsi exploré constitue probablement une extension de la nécropole de Chambly « La Remise Ronde » reconnue en 1999 en rive droite de l’Esches sous l’actuelle ZAC des Portes de l’Oise (Derbois-Delattre 1999). Ces données viennent compléter la fouille de la nécropole de Chambly et former un ensemble de quatre-vingt-six sépultures (soixante-douze inhumations et quatorze crémations) qui s’implantent entre la fin du Hallstatt et La Tène B2. Les datations effectuées sur le mobilier métallique et céramique laissent entrevoir une implantation originelle au sud du site, avec un maillage lâche. Le développement se poursuit ensuite sur les marges du paléochenal, avec une organisation plus structurée (rangées et noyaux). Une dynamique d’ordre « familial » primerait sur un regroupement autour de monument(s) imposant(s).

L’analyse des données issues des dépôts céramiques des différentes inhumations et crémations du site du Chemin Herbu permet de réévaluer l’amplitude chronologique de la nécropole de Chambly. La présence d’un assemblage caractéristique du Hallstatt D3 ou du tout début de La Tène A permet de proposer ici, à l’instar du diagnostic, une phase 0 de l’occupation du site. Trois crémations présentent des jattes carénées, caractéristiques des assemblages du Hallstatt D3 à La Tène A, elles pourraient être rattachées aux phases 0 à 2 de l’occupation du site. Une partie des crémations et des inhumations viennent se calquer d’un point de vue chronologique sur les phases 1 et 2 définies à Chambly, soit les périodes Aisne-Marne IIA et B. La présence d’éléments un peu plus novateurs au sein d’une inhumation incite à proposer une phase 2bis supplémentaire, autour de la période Aisne-Marne IIIA, peu représentée sur la première parcelle de la nécropole, à la transition entre La Tène A2 et La Tène B1. Après un hiatus chronologique, une crémation et une inhumation d’immature se rapportent à la phase 3 définie à Chambly, soit l’Aisne-Marne IIIC, à la fin de La Tène B1 et aux débuts de La Tène B2 de la chronologie conventionnelle. En dépit d’une parcelle fouillée restant assez restreinte, l’occupation funéraire étudiée ici permet d’étendre l’ensemble de la chronologie du site de Chambly-Persan, tout en suggérant également une occupation sur un temps long, répartie sur deux siècles et demi. Les dépôts céramiques funéraires, sélectionnés pour leurs qualités esthétiques au sein des habitats, reflètent une volonté de mise en scène pour accompagner le défunt, mais sont aussi des marqueurs culturels forts. Ils reflètent l’appartenance de la nécropole de Chambly et de Persan à la culture Aisne-Marne, même si quelques particularismes locaux font écho à des traditions du Bassin parisien. Si le site en lui-même reste mal circonscrit, l’étude du mobilier et des gestuelles funéraires permet d’enrichir la connaissance et la définition géographique de la large culture Aisne-Marne, influente au début du Second âge du Fer. Ce site s’est ainsi implanté sur la marge occidentale de cette culture, tout en étant enrichi de particularités franciliennes.

INTERVENANTS :

Aménageur : SEMAVO

Prescripteur : DRAC – SRA Île-de-France

Opérateur : Paléotime

AMÉNAGEMENT :

ZAC

LOCALISATION :

RAPPORT FINAL D’OPÉRATION :

Référence bibliographique :

– Rapport Phase 1 :

FÉNÉON L. (dir.), AJAS A., FERNANDES P., HAUZEUR A., LARUE M., LETHROSNE H., LIOTTIER L., MARQUEBIELLE B., RECCHIA-QUINIOU J., RENAUD A., TERROM J. (2021) – Persan (95), « ZAC du Chemin Herbu » : du Néolithique à l’époque contemporaine, Rapport Final d’Opération, Paléotime SARL, Villard-de-Lans (38), 2 vol., 926 p.

– Rapport Phases 2 et 3 :

TAYLOR A. (dir.), AJAS A., ANDRÉ E., ANGELIN A., ARGANT T., BERNARD M., BOURSIER F., CHESNAUX L., DELVIGNE V., DREANO Y., DUBREUCQ É., FERNANDES P., GRANAI S., HAUZEUR A., HENRY A., LEBRUN A., MAUDUIT C., NOËL A., PROUIN Y., RUÉ M. – Occupations préhistoriques et protohistoriques sur le site du « Chemin Herbu » à PERSAN. 9 millénaires de présence humaine sur les rives de l’Esches, Rapport Final d’Opération, Villard-de-Lans : Paléotime, 2023, 3 vol., 1370 p.